近年来,在新疆医科大学党委的坚强领导下,各附属医院先后派出医疗专家团队奔赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等“一带一路”沿线国家和地区,通过医疗技术交流、举办学术论坛、建立技术推广培训基地等方式,使更多民众能够享受到更加优质的诊疗服务。

2023年7月18日,应哈萨克斯坦国立医学科学研究中心之邀,新疆医科大学第一附属医院组织消化血管外科中心邵英梅主任、重症医学中心于湘友主任、神经外科中心汪永新主任、肝胆包虫外科吐尔干艾力主任、蒋铁民副主任、神经外二科王增亮副主任、麻醉科叶建荣副主任等多学科专家及团队医护人员张瑞青、汤婷赴哈萨克斯坦,为此前该中心向新医大一附院提请跨境多学科远程会诊的患者进行线下手术指导,帮助哈萨克斯坦国立医学科学研究中心成功实施了该国“首例离体肝切自体肝移植术”。

12小时生死接力,完成哈国首例离体肝切除+自体肝移植术

三年前,一位女性患者伊某(化名)被当地医院确诊为脑部泡型包虫病,在当地行脑包虫手术后发现其肝、肺部也都有泡型包虫。辗转得知,新医大一附院消化血管外科中心肝胆包虫病团队能做这项手术,就在当地医院的帮助下,远程联系上了医院专家团队,自此开启了远程指导治疗。

“我们发现患者除了脑部,肝、肺部也都有泡型包虫,尤其肝脏左叶的巨大泡型包虫,导致其肝功能损害,需要进一步手术治疗。”新医大一附院消化血管外科中心主任邵英梅说,包虫病是由棘球绦虫的幼虫寄生于人或牛羊体内引起的人兽共患寄生虫病。其中,泡型包虫病危害严重,致死率高,又被称为虫癌。

“全离体肝切除+自体肝移植”手术成了当下伊某唯一可行的选择。邵英梅介绍,“全离体肝切除+自体肝移植”被视为肝脏外科的“珠穆朗玛峰”。肝脏被移出体外“精雕”的过程中,患者要经历数小时的“无肝期”,需要团队精湛的技术与多学科默契的配合,所以,自体肝移植是世界各国肝脏外科都力图突破的治疗手段。

今年2月,由新医大一附院院长陆晨牵头,医院肝移植团队再次为伊某进行了远程会诊,与哈萨克斯坦国立医学科学研究中心专家团队一起,为伊某定下治疗方案——实施离体肝切自体肝移植术。

7月19日,新医大一附院陆晨院长、消化血管外科中心名誉主任温浩教授、麻醉科洪毅教授、手术室李丽护士长等在院专家团队与我院赴哈多学科团队和哈萨克斯坦国立医学科学中心多学科专家团队线上连线,双方多学科专家团队对患者基本情况进行详细的术前评估和汇报,各位专家分别从不同学科角度对病例进行了全面分析,详细解答哈萨克斯坦国立医学科学中心提出的术中可能发生的问题,并对术后注意事项进行了讨论和预案。

手术经过12小时成功完成。手术后,新医大一附院重症医学中心于湘友主任等专家查看了患者恢复情况,目前,生命体征平稳。

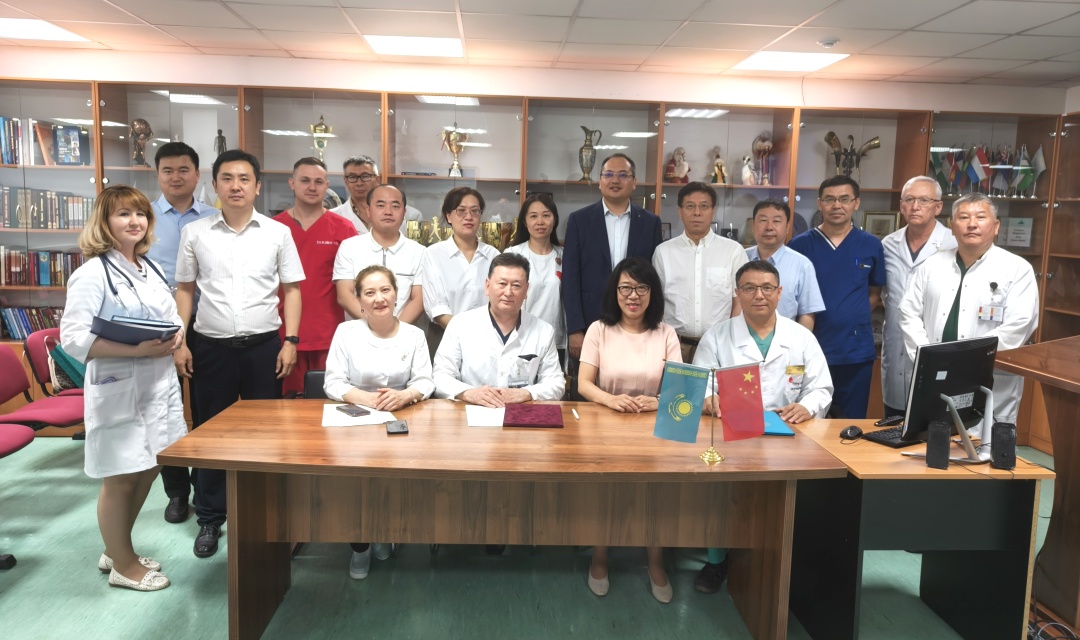

术后,两院医护人员合影

术后,两院医护人员合影

这是哈萨克斯坦国立医学科学研究中心完成的一台备受关注的开创性手术,更是哈萨克斯坦境内的首台离体肝切自体肝移植术,完成这项世界领先的医疗新技术,不仅标志哈萨克斯坦国立医学科学研究中心的器官移植技术迈上了一个新台阶,更是用实际行动推动构建同舟共济、互利共赢的中国—中亚命运共同体。

新医大一附院历经经过几代人的传承和发展,目前自体肝移植术式已完成了165例,是全球最早开展和最大体量的肝泡型包虫病的自体肝移植医院之一,还开展了公民捐献肝移植(DCD),活体肝移植,劈离式肝移植,儿童肝移植等多种肝移植术式,新医大一附院还将此项技术推广到青海、四川等多个省区市,实现了从技术输入到技术输出。

国界有限,生命无价

让健康之花绽放丝路

新医大一附院党委高度重视此次赴哈合作交流,双方签订了合作意向书。新疆医科大学省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室、新医大一附院7个临床学科分别与哈萨克斯坦国立医学科学中心签订了合作备忘录。专家团队还从临床专业角度做了经验交流分享。

在面向中亚、欧洲医疗服务领域的交流与合作,新医大一附院利用自身的优势,借跨境远程医疗信息平台,提供线上远程会诊的同时,提供线下转诊“绿色通道”,与哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等中亚国家在远程疑难病例讨论和国际合作方面已经近10年的时间,从远程会诊到直接住院,优势医疗资源不断赢得周边国家医院和患者的信任,增添了双方深入交流合作的信心。

健康无国界,中国与中亚国家更是山水相连、医药相融。在自治区各级领导关心和新疆医科大学的带领下,新医大一附院将不断加强与“一带一路”沿线国家的交流,进一步推动医院与中亚国家在医疗、科研等领域的交往合作,助力共建“一带一路”高质量发展,让健康之花绽放丝路。

当前位置:

当前位置: