近日,自治区科学技术厅公示了2023年度自治区科学技术奖获奖名单。新疆医科大学第一附属医院作为第一完成单位,共获得科学技术奖15项,其中,科技进步一等奖4项、二等奖5项、三等奖5项、自然科学三等奖1项,为历年最好成绩!

祝 贺!

获奖名单

科技进步一等奖

★项目名称:

增龄及心脏自主神经张力变化在心律失常发生发展中的作用和机制研究

★完成人:

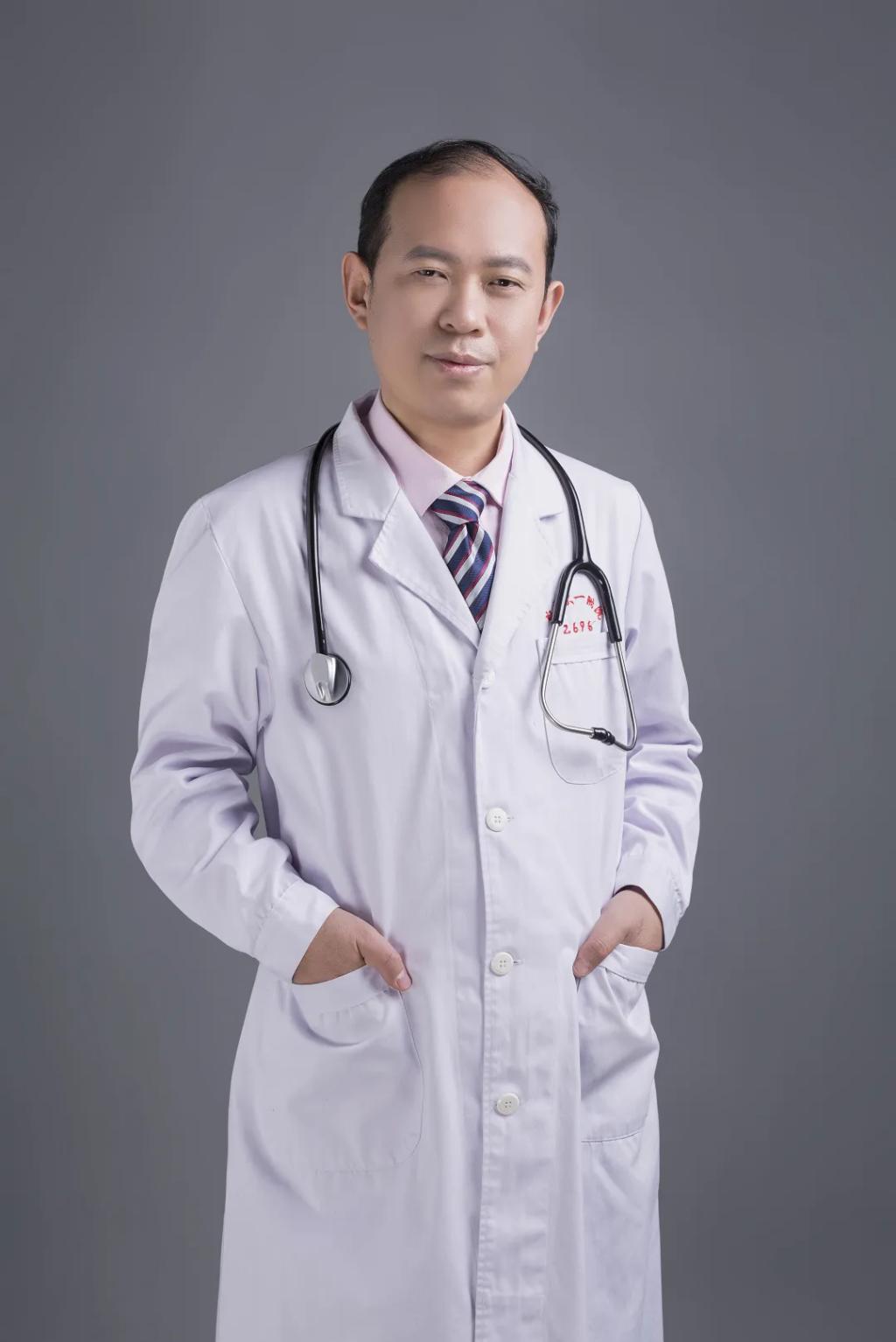

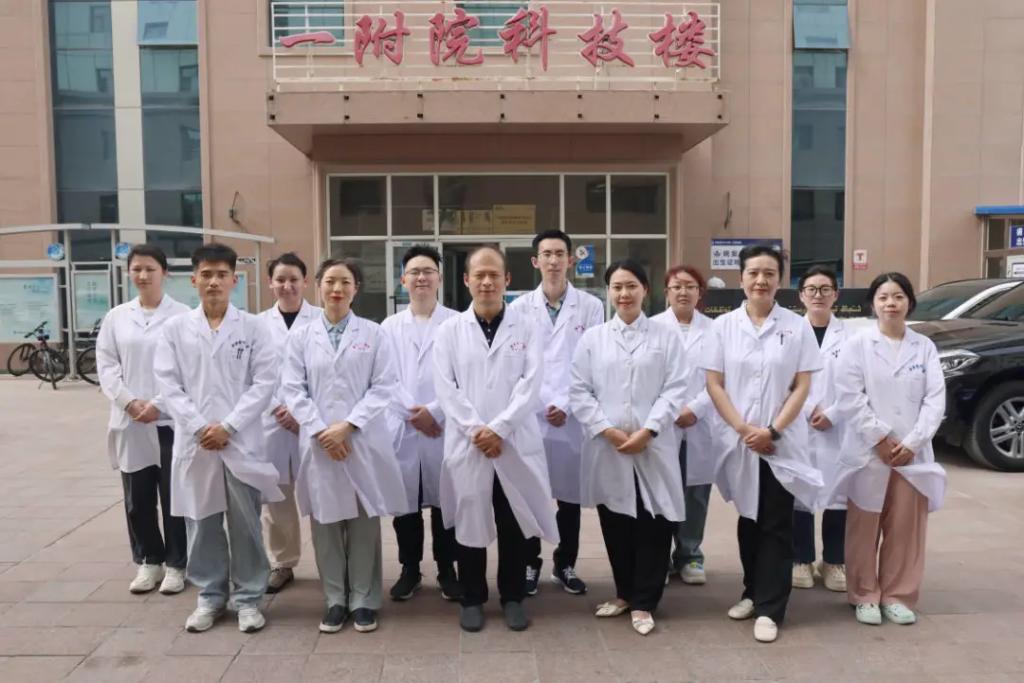

汤宝鹏教授

团队成员:张玲、周贤惠、芦颜美、张疆华、李耀东、邢强、祖克拉·吐尔洪、杨徐、郭衍楷、贾索尔·肖克热提、孙华鑫

汤宝鹏教授团队在增龄性心律失常研究取得重大突破,首次提出"增龄性房颤"概念,揭示自主神经系统失衡在心律失常中的关键作用。创新自主神经调控策略,有效防治心律失常。发现MCPIP-1分子靶点,推动药物开发。建立心电生理新方法,积极参与行业标准制定,提升学术地位,培养专业人才。研究成果广泛推广,为推动健康中国建设做出重要贡献。

科技进步一等奖

★项目名称:

人工关节置换术后假体周围感染系列研究及临床应用

★完成人:

曹力教授

团队成员:纪保超、穆文博、李亦丞、阿不都赛米·艾买提、努尔艾力江·玉山、郭文涛、吐尔洪江·瓦哈甫、邹晨、郭晓斌、陈永杰、周海康

本项目围绕假体周围感染首次验证纳米材料负载抗生素和D-氨基酸能渗透进生物膜深层,借助超声空化效应,显著破坏生物膜致密结构,提高杀菌效能。国际率先提出手术室内即刻假体超声振荡病原菌培养,显著提高样本培养阳性率并降低污染;突破传统PJI二期翻修多次手术的理念,国内率先开展PJI一期翻修治疗体系研究,降低医疗成本。

科技进步一等奖

★项目名称:

亲缘HLA单倍体相合高剂量体外不去T细胞外周血造血干细胞移植体系的建立及临床应用研究

★完成人:

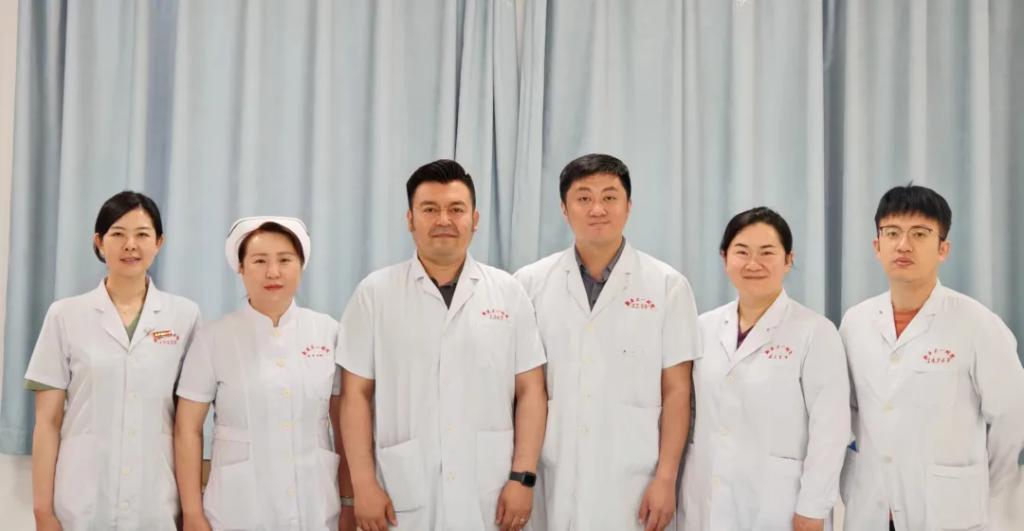

江明教授

团队成员:袁海龙、徐建丽、曲建华、庞楠楠、韩春霞、陈刚、王洪波、苗文艳、娜迪娅·阿不都克力木、王欢欢、丁凌陆

本项目是江明教授于本世纪初在国际上率先设计的亲缘HLA单倍体相合高剂量外周血造血干细胞移植(haplo-HDPSCT)方案治疗恶性血液肿瘤并带领团队研究实施完成,本研究突破了国内外指南常规推荐体外不去T细胞PBSC作为移植物的剂量高限,历时17年余探索出一套行之有效独特的单倍体造血干细胞移植方案并在国内多个中心验证和推广应用获得成功,项目处于国际先进水平。

科技进步一等奖

★项目名称:

冠心病精准防治关键技术集成与推广应用

★完成人:

谢翔教授

团队成员:郑颖颖、吴婷婷、马翔、胡广梅、魏娴、张俊仕、侯宪庚、刘海明、陈曦、姜智慧、潘颖

本项目历时15年,筛查鉴定出一批具有药物干预靶标开发潜力的关键调控因子,揭示冠心病致病及不良预后的新机制;构建多个新型冠心病诊断及预后评估模型及冠心病精准化治疗体系,研究成果被写入国际多部临床指南和共识。获得发明专利4项,发表论文57篇,执笔撰写专家共识2部,对心血管精准医学的发展产生了重要推动作用。

科技进步二等奖

★项目名称:

肝两型包虫病虫体-宿主适应与逃逸机制及医防结合治疗的推广应用价值

★完成人:

张传山研究员

团队成员:王慧、温浩、张文宝、林仁勇、李军、毛睿、李静、李亮

本成果立足新疆,围绕“包虫病的防诊治管”开展系列创新性研究。首次证实“免疫检查点”TIGIT作为泡型包虫病临床免疫治疗靶点的应用价值;明确BMP/Smad通路抑制剂应于两型包虫病的临床治疗前景;探明放射线照射应于难治性包虫病患者的有效性和可行性;以点带面推广“医防结合”防治新模式,提供健康全过程管理实践经验。

科技进步二等奖

★项目名称:

冠心病的危险因素、风险评估及相关机制研究

★完成人:

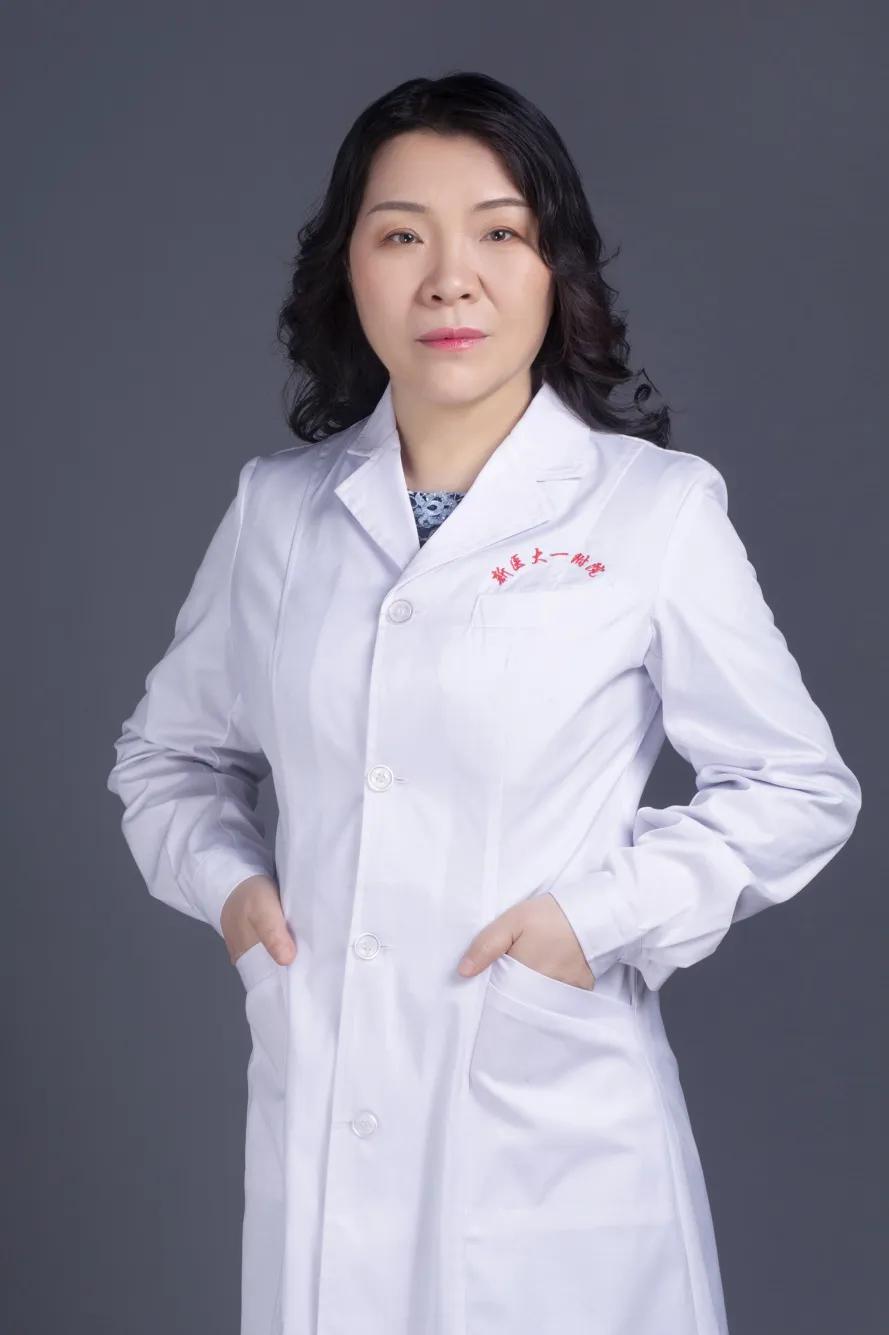

高颖教授

团队成员:沙吉旦·阿不都热衣木、高鸿亮、邢艳、王玎羽、蒲红伟、帕丽达·阿布来提、李辉、曹艳

本成果从多层次、多角度探讨冠心病遗传与环境交互作用的影响因素及分子机制,以宏观与微观思路相结合的方式探索冠心病致病关键基因并进行核心分子机制研究,构建冠心病基因组风险评分系统,发现早期冠心病预警生物标记物,建立冠心病及PCI术后风险评估预测体系,构建防治结合长效机制,推动实现精准治疗转化,为冠心病防治提供新思路。

科技进步二等奖

★项目名称:

包虫病发病机制及其疫苗研究

★完成人:

张峰波教授

团队成员:李玉娇、朱玥洁、周晓涛、丁剑冰、王晶、姜敏、胡金伟、韩锐

包虫病,新疆地区高发,做好包虫病防治意义重大。项目组阐明了Th9,Tfh,Th17细胞亚群在包虫病发生发展中的作用机制,找到包虫病新的靶向细胞,同时研发包虫多表位疫苗,有力推动包虫病防治。系列研究成果为项目组在新疆内独立完成,共发表学术论文42篇,获批发明专利4项,为新疆本地输送了一大批高层次人才。

科技进步二等奖

★项目名称:

远程医疗大数据集成应用平台的创建与转化应用

★完成人:

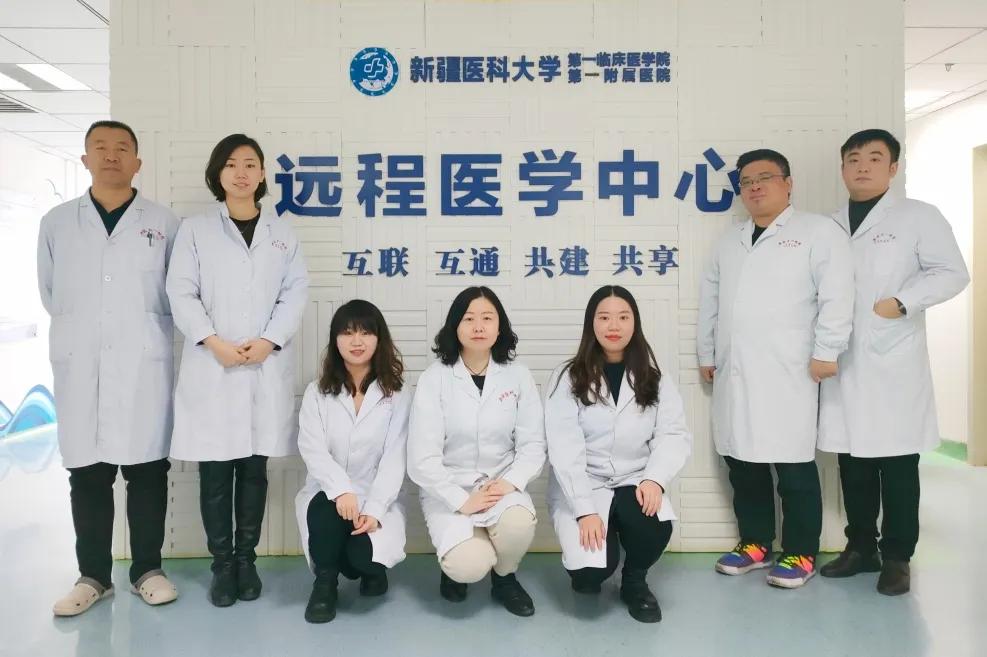

李勇主任医师

团队成员:翟运开、范平、唐玲、苏天园、张玺、袁博、谢晓宇、郎爽

李勇等主持创建的远程医疗大数据集成应用平台,以远程医疗关键技术体系建设为切入点,融入“1+5+10+n”的创新理念,首创覆盖全疆、满足多元健康需求的本土化的远程医疗大数据集成应用平台。该平台面向全疆推广与转化,促进了优质医疗资源扩容下沉,带动了区域医疗高质量协同发展,实现了数字化技术支撑下的患者高效救治。

科技进步二等奖

★项目名称:

包虫病诊断新靶点新技术的发现建立及推广应用

★完成人:

吕国栋研究员

团队成员:毕晓娟、刘辉、侯军伟、赵辉、杨宁、张雪、程志远、刘沛

该项目历时十年,筛选了可用于包虫病诊断的新靶点,建立了基于振动光谱结合人工智能算法的包虫病诊断新技术,搭建了血清振动光谱检测和人工智能分析的平台,组建了来自新疆医科大学第一附属医院、新疆大学和中国石油大学的跨学科高水平人才团队,填补国内外该领域研究空白,对推动包虫病的防诊治水平具有重要意义。

科技进步三等奖

★项目名称:

儿童常见重大疾病基础及临床研究

★完成人:

严媚教授

团队成员:刘玉、海力其古丽·努日丁、王学梅、李丹露、赵莉、程永凤

“儿童常见重大疾病基础及临床研究”以改善新疆儿童重大疾病诊治及预后为目的,在儿童免疫性血小板减少症、白血病、肿瘤、糖尿病等病种的基础研究、临床应用及解决疑难病症等方面取得成果,并组建新疆唯一临床医学类工程技术研究中心-新疆儿童血液病诊疗工程技术研究中心,为新疆儿童重大疾病诊疗体系建设提供示范及依据。

科技进步三等奖

★项目名称:

慢性肾脏病全周期管理体系的建立和推广

★完成人:

李素华教授

团队成员:刘珍、黄萱、米克热衣·艾孜买提、张菁菁、热西旦·扎克尔

针对目前慢性肾脏病(CKD)管理短板,团队结合新疆实际提出并实践CKD全周期管理模式,针对正常人群,通过横跨十年的流行病学调查,筛查出高危人群,发现牙周炎是新疆农村成人罹患CKD的危险因素。针对早、中期CKD患者,利用高通量测序技术,为高血压肾损伤的病原菌学说提供有力的证据。针对晚期CKD患者,适时开展肾移植,个体化评估肾移植患者免疫状态,为临床治疗提供新思路。

科技进步三等奖

★项目名称:

构建血液净化护理质量与安全体系的应用及推广

★完成人:

杨文君护士长

团队成员:帕热旦木·托乎提、袁静、张丽、周梅、王顺、何帆

针对新疆和浙江维持性血液透析患者逐年升高的趋势和特点,以血液透析护理质量与安全为两翼,逐步构建血液净化护理质量和安全体系,为血透患者提供优质、安全的医疗服务,历时21年凝集和完成“构建血液净化护理质量与安全体系及推广应用”、有效推动血液净化的质量提升和安全落地,具有非常好的社会经济效益。

科技进步三等奖

★项目名称:

颌骨骨折的基础研究及临床精准化诊疗应用推广

★完成人:

姚志涛副教授

团队成员:安玮、买买提吐逊·吐尔地、王玲、李伟东、阿地力·莫明、吴旭彬

该成果的主要创新点:①针对颌骨软骨细胞等细胞组学的成骨能力的研究,且证明不同类型的骨折中成骨能力是有差异的,同时也解释了部分骨折无法成骨和过度成骨的临床现象。②首次针对成骨能力的特性对部分骨折采取精准治疗了,同时根据研究部分骨折可保守治疗。

科技进步三等奖

★项目名称:

脑卒中手功能障碍智能化评估与治疗的研发与应用研究

★完成人:

王宝兰教授

团队成员:陈祢、杜玉英、任钰、张金宇、马红梅、石雨

本研究展示了智能化评估与治疗技术在卒中后手功能障碍康复领域中的应用潜力和实际效果。该研究对“多维度视频定量评估系统”进行了改进、应用,首次在国内进行了信效度研究,应用“智能康复机器手”显示了较好的临床疗效、初步阐明其脑功能重塑机制,在新疆建立了首支手功能康复团队,带动新疆手功能康复进入国内先进水平。

自然科学奖三等奖

★项目名称:

巨噬细胞极化/调节性B细胞介导包虫病免疫应答及靶向干预治疗的系列基础研究

★完成人:

马秀敏教授

团队成员:齐新伟、单骄宇、王亮、刘玉梅

该研究围绕巨噬细胞极化/调节性B细胞介导包虫病免疫应答及靶向干预治疗的系列基础研究并结合新疆包虫病高发的特点,阐明棘球蚴感染后肝脏的主要免疫应答特点及肝脏纤维化病理机制,为棘球蚴感染肝纤维化预防和治疗提供新思路。该研究发表论文23篇,其中SCI论文9篇,核心期刊论文14篇,培养了包虫病基础医学和诊断试剂盒研发团队。

当前位置:

当前位置: