近日,新疆医科大学第一附属医院心脏起搏电生理科汤宝鹏教授及其团队成功开展肾交感神经消融术(Renal sympathetic denervation,RDN)治疗恶性心律失常。

本次手术为西部首例相关技术应用,使新疆医科大学第一附属医院成为开展RDN治疗室性心律失常的国内第二大中心,再次体现了新疆医科大学第一附属医院在心律失常介入治疗方面的全国领先地位,预示着新疆起搏电生理新技术、新方法迈上一个新台阶。

现年54岁的陈先生(化名)患有缺血性心肌病、射血分数丢失心功能不全(HFrEF),于2019年植入了心律转复除颤器(ICD)预防心源性猝死,同时进行心衰规范化药物治疗。今年6月起,陈先生反复出现室性心动过速并晕厥,“交感电风暴”致ICD放电20余次,危及患者生命安全同时严重影响其生活质量,抗心律失常药物、传统射频消融治疗及心包穿刺心外膜消融治疗效果均不理想。

新医大一附院心脏起搏电生理科汤宝鹏教授团队为患者进行经皮肤交感活性记录仪检测,发现患者室性心动过速发作时交感活性显著升高,进一步明确了患者反复出现室速等恶性心律失常与交感神经活性增强相关。团队归纳总结了患者病史、发作特点及现有检查结果并加以缜密分析,决定开展肾交感神经消融(RDN)来治疗该患者反复发作的交感电风暴。

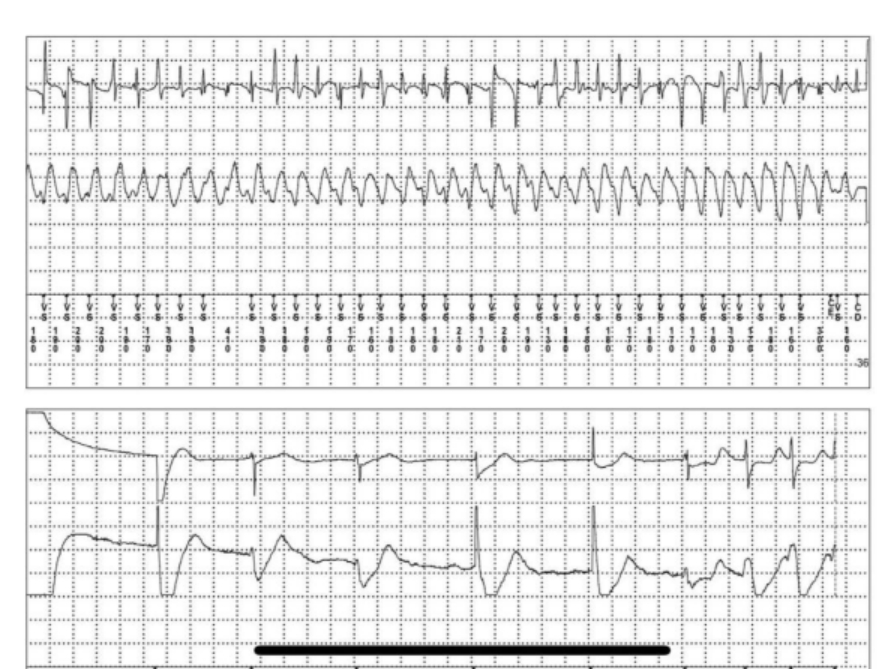

(图为患者发作恶性心律失常及放电时的心电图)

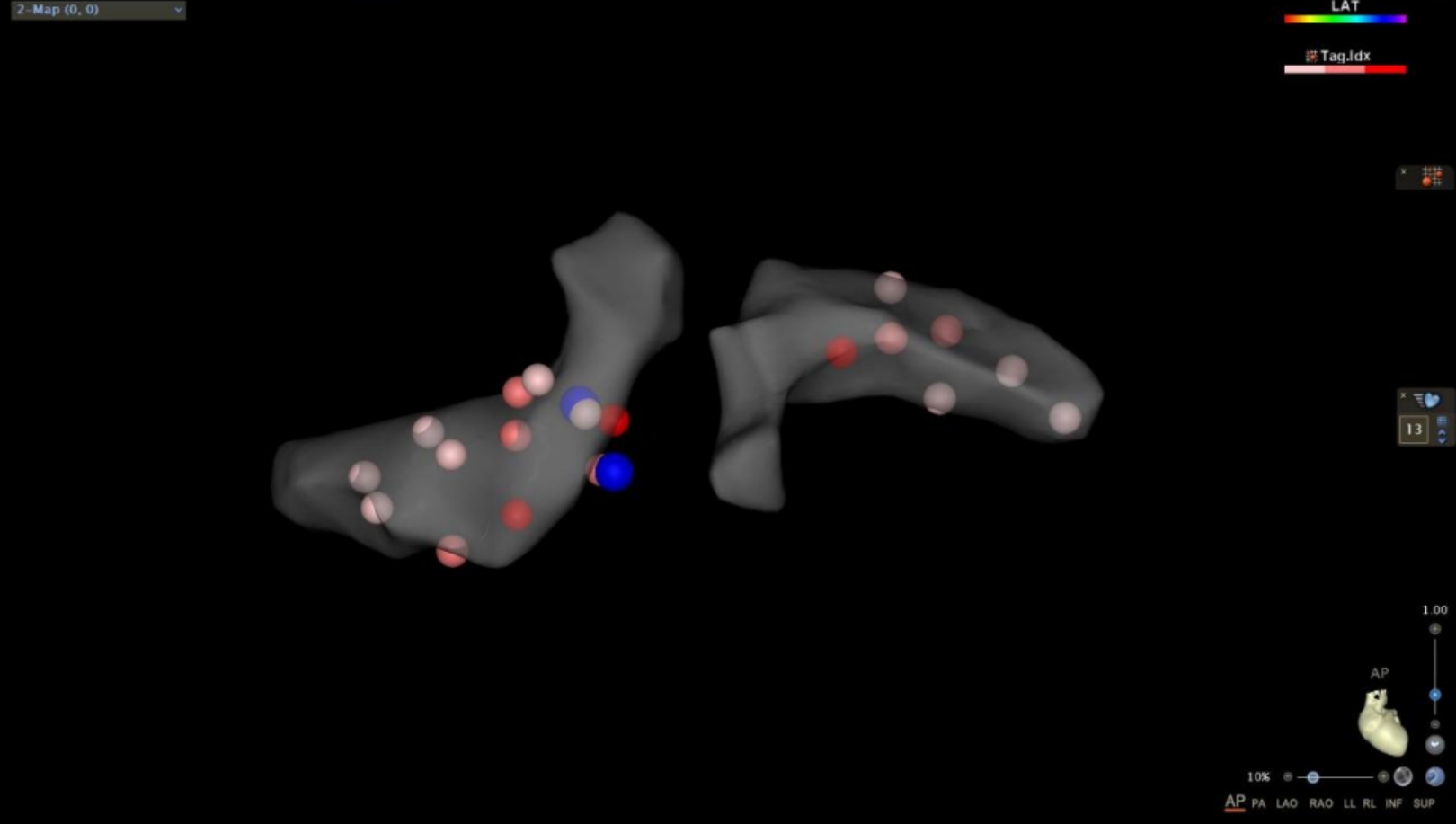

在充分考虑患者及其家属意愿后,汤宝鹏教授及李耀东教授经过术前讨论为患者量身定制了缜密的手术方案。手术由李耀东教授主刀采用导管微创介入手术,通过在X线下对左右肾动脉血管进行造影定位,同时在三维可视系统的指导下对肾动脉进行三维重建并进行射频消融。消融治疗通过在患者右腿植入一根直径大约2.5mm的管路进行,每次消融仅需30秒,18次治疗的手术过程约一个小时,且患者全程保持清醒,显著提升了患者的治疗体验。

(图为手术过程中对患者进行肾动脉造影定位)

(图为在三维可视系统下对肾动脉进行重建及消融治疗)

术后,团队通过ICD程控发现患者的室性心律失常没有再次发作,皮肤交感活性检测也显示患者交感神经活性较前有显著下降,这预示着RDN手术近期效果卓尔有效,目前患者恢复良好,团队将继续随访观察治疗的远期效果。

此次肾交感神经消融(RDN)的开展使新医大一附院成为了全国第二家RDN治疗恶性心律失常的心律失常诊治中心。医院心脏起搏电生理科在肾去交感神经领域前期开展了大量基础研究工作,并配备了皮肤交感活性记录仪已实时检测并分析患者交感神经活性状态,为临床开展RND手术夯实了基础。此次RDN手术的成功开展,将为ICD植入术后反复电风暴的患者带来全新的治疗选择,是新医大一附院在心律失常介入治疗领域的再次重大突破。

新医大一附院心血管病中心心脏起搏电生理科汤宝鹏教授带领着一支具备丰富电生理及起搏经验的团队,长期致力于创新技术的研发和使用。在新技术开拓和应用方面先试先行,保持着“敢为人先”的创新精神。此次手术的顺利开展,再次彰显了起搏电生理团队“敢为人先”的创新精神,起搏电生理团队积极向国际医学技术看齐,学习新方法,发展新思路,致力于为新疆患者提供国际先进水平的诊疗方案,推动新技术的运用和发展,为更多的患者带来更好的治疗体验。

科普延伸

交感神经与消融治疗

新医大一附院心脏起搏电生理科汤宝鹏教授介绍:

心脏自主神经由交感神经与副交感神经组成,通过调节心率、节律以及心肌收缩力发挥作用。交感神经促进心脏的正向变时变力变传导,包括增加心率和心室收缩力并增加房室传导性;而副交感神经主要发挥心脏抑制功能,包括降低心率、抑制心室收缩以及增加静脉容量。两者相互作用,共同维持心血管系统电传导和血液动力学稳定。交感神经的过度激活可使神经末梢释放的神经递质增加,继而改变相应的离子通道,诱发早后除极和迟后除极化、缩短心室动作电位和有效不应期、降低心室颤动(简称室颤)阈值、增加心肌自律性,诱发室性心动过速。

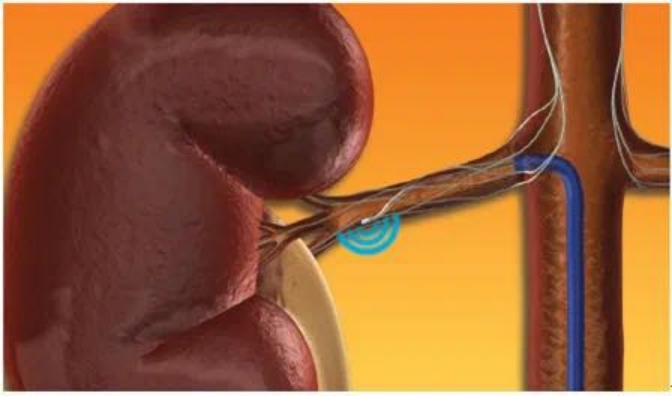

肾交感神经呈网状分布,主要集中于肾动脉外模及其周围,这为肾动脉内送入导管进行射频消融提供了可能性,从肾血管内释放能量选择性破坏肾交感及传出神经从而抑制RAAS系统激活。

(图为肾血管交感神经分布)

肾交感神经消融(Renal sympathetic denervation,RDN)既往应用于临床中顽固性高血压的非药物治疗。RDN通过射频消融肾动脉外膜,损伤肾交感神经,达到去神经支配,维持心电稳定、抑制血管炎症和心室结构重构从而降低了室性心动过速的发生。

当前位置:

当前位置: